Héloïse et Aurélien, la vie à vélo

Attirés par le voyage, Héloïse et Aurélien sont partis ensemble dès leur première année de relation, alors qu’ils étaient encore étudiants. En Irlande, ils découvrent le voyage à vélo, d’abord en improvisant avec des vélos loués et leurs sacs à dos sanglés à l’arrière. Cette première expérience leur révèle une sensation de liberté qu’ils n’ont plus jamais quittée.

Quelques années plus tard, entre 2010 et 2012, ils se lancent dans un voyage à vélo de deux ans. À leur retour, ils s’installent en France, fondent une famille, et continuent de voyager chaque année à vélo, d’abord avec leurs enfants en charrettes, puis sur leurs propres vélos. En 2023, ils repartent tous ensemble pour un an et demi d’itinérance, où il partagent deux tandems avec leurs garçons tandis que la plus grande est autonome sur son vélo.

Ils nous racontent leur parcours, la manière dont ils ont adapté leur vie à leur passion, les obstacles rencontrés, la transmission à leurs enfants et leur vision de ce mode de voyage devenu plus populaire.

Comment avez-vous découvert le voyage à vélo ?

Quand on s’est rencontré, à 19 et 22 ans, on parlait beaucoup de voyages. On a franchi rapidement le pas en partant en Irlande en 2007, en sac à dos. Avec nos sacs lourds, on était un peu frustrés : on devait beaucoup marcher, on ne trouvait pas de beaux spots pour bivouaquer et on était dépendants des bus. Par hasard, on a découvert qu’on pouvait louer des vélos pour un euro et les rendre dans le nord du pays. On a attaché nos sacs à l’arrière et on est parti quinze jours. C’était la révélation ! La liberté de mouvement, les bivouacs en pleine nature, les rencontres avec les habitants… ce mode de voyage nous permettait de nous sentir vivants, de ralentir et d’aller à la rencontre des autres.

De là, tout s’est enchaîné : deux mois en Italie jusqu’en Grèce, puis le rêve d’un grand voyage est né lors de notre rencontre dans le dernier hostel de ce voyage, à Athènes, d’un couple qui partait pour l’Inde à vélo. Ça nous a ouvert l’imaginaire.

Comment avez-vous préparé ce voyage de deux ans ?

Très sérieusement. On a mis deux ans à le préparer : budget, matériel, sponsors, création d’une association « Artisan Vélo »… À l’époque, le voyage à vélo n’était pas encore aussi répandu, il fallait chercher des conseils, faire des compromis. On vivait avec 10 euros par jour et par personne.

On savait qu’on voulait aller vers l’Est, sans itinéraire strict. On a laissé nos affaires chez des amis et nos parents, et on est partis. Le vrai déclic a eu lieu en Turquie, où tout a basculé : plus de repères, pas de téléphone, un monde nouveau à appréhender. On a grandi dans ce voyage. L’Asie centrale, la Chine, le Tibet : c’était exigeant physiquement et mentalement, mais ça a soudé notre couple.

Statistiquement, beaucoup de couples se séparent durant un aussi long voyage. Quel est votre secret ?

On se dispute rarement. On mise beaucoup sur la souplesse. Au début, pour le vélo, on se mettait la pression sur les distances, ce qui générait de la tension. On a vite compris qu’il fallait lâcher prise : accepter un rythme lent, ne pas tout prévoir.

On essaie aussi de s’accorder des moments pour soi. Aurélien fait beaucoup de photo, moi je dessine. Voyager lentement permet ce genre de respirations. Certains cyclistes abordent leur voyage comme une performance, même sur plusieurs mois. Ce n’est pas notre approche. Notre force, c’est d’avoir su construire un équilibre, même dans l’effort.

Et après ce long voyage, que s’est-il passé ?

On est revenus en 2012, heureux de retrouver nos proches. On a fait une pause dans les voyages à vélo. Puis, avec l’arrivée de notre fille Manon, en 2015, c’est revenu naturellement. On a fait un premier mois à vélo avec elle dans le Lot, alors qu’elle avait six mois, installée dans une remorque avec hamac, bien calfeutrée. Ce fut une belle expérience, très simple. On ne roulait pas beaucoup, on s’adaptait à son rythme, et ça s’est très bien passé.

Comment avez-vous adapté votre vie professionnelle pour être en phase avec votre passion du voyage ?

Héloïse : On a organisé notre vie autour du voyage. En revenant de ce long voyage, on a eu envie d’allier vie professionnelle et voyage. On y réfléchit encore. Les enfants sont très demandeurs de repartir. L’idéal serait de pouvoir partir plusieurs mois chaque année. On vit dans l’Entre-deux-Mers, près de Bordeaux, et on loue notre maison pendant nos voyages. Aurélien s’est mis à son compte il y a six ans et peut mettre son activité en pause. Moi, à notre deuxième départ, j’étais salariée, plus exactement coordinatrice, responsable de structure dans le secteur de l’agriculture biologique. Mais l’entreprise a fermé pendant le voyage et j’ai donc perdu mon emploi. À notre retour, j’ai décidé de me lancer à mon compte, en tant que chargée de projets dans l’économie sociale et solidaire. C’est tout nouveau, donc on verra ce que ça donne. L’avantage de mon métier, c’est que je peux travailler à distance. Si je parviens à garder une journée par semaine en télétravail, ce serait déjà bien.

Aurélien : J’ai changé de métier, je n’ai pas vraiment eu le choix. En rentrant de notre premier voyage, j’ai repris mon travail dans l’aéronautique, je suis ingénieur logistique de formation. Ensuite, je suis revenu sur Bordeaux, où j’ai occupé des postes d’encadrement : responsable logistique d’abord, où je gérais une équipe d’une vingtaine de personnes, puis responsable de site, toujours avec une vingtaine de collaborateurs, dans l’industrie. C’était très formateur, très stimulant, mais le temps disponible était limité, les horaires très chargés, peu de flexibilité. Avec ces contraintes, je me suis vraiment posé la question d’allier voyage, vie familiale et professionnelle. Et honnêtement, c’était surtout Héloïse qui gérait tout à la maison.

Après sept années dans l’encadrement, j’ai dû me poser la question de la reconversion. L’une des seules options pour moi, c’était de monter ma propre entreprise : plus de flexibilité, même si cela vient avec d’autres contraintes. Je me suis alors tourné vers l’artisanat. Impossible de repartir pour 4 ou 5 ans d’études. J’ai donc sélectionné un métier manuel par élimination, et l’électricité s’est imposée comme un bon compromis entre intérêt personnel et possibilités professionnelles. J’ai quitté mon entreprise via une rupture conventionnelle. J’avais droit au chômage, ce qui m’a permis de me former pendant un an avec un artisan électricien. Ensuite, j’ai passé mon CAP en candidat libre : comme j’avais déjà un niveau d’études supérieur, je n’avais que deux épreuves à passer, à savoir la pratique et la sécurité/environnement. Une fois le CAP en poche, j’ai créé ma boîte. Cette période a été très riche d’apprentissage. Sur la partie clientèle, par exemple, tu dois vendre tes chantiers, ça change tout, tu apprends énormément. Mais surtout, je revoyais mes enfants. Je démarre mes chantiers à 9h, je prends mes vacances en même temps que les vacances scolaires, j’ai du temps pour faire du sport. J’ai de nouvelles contraintes avec ce métier, mais je ne regrette rien. En termes de flexibilité, de qualité de vie, c’est incomparable. Ça fait maintenant six ans que j’ai mon entreprise, et je continue dans cette voie.

On est en pleine transition. Comme la plupart, on a fait un emprunt pour notre maison. En région bordelaise, en dix ans, les prix ont explosé.

On envisage donc de vendre ici pour acheter dans une région plus accessible, comme le Béarn ou les Pyrénées. L’idée serait de réaliser une plus-value et de réinvestir dans une maison moins chère, afin de réduire notre emprunt. Aujourd’hui, on rembourse 1 200 € par mois. C’est trop.

On n’a pas peur de travailler, ce n’est pas la question, mais on aimerait abaisser cette mensualité à 500 ou 600 €, pour réduire notre charge financière et dégager davantage de temps. Ce serait une vraie étape pour nous : retrouver une marge de manœuvre financière et du temps pour nos projets.

Vous faites partie d’une génération qui repense ses priorités, notamment le rapport au temps. Comment cela est perçu par vos proches ?

Héloïse : C’est vrai qu’on n’a pas un mode de vie radicalement différent. On a une maison, un emprunt… mais on part souvent en voyage. Les gens trouvent ça inspirant, mais ce n’est pas forcément un modèle qu’ils envisagent pour eux. Il y a une forme de rupture dans notre démarche. Ce sont de vrais choix de vie. Du côté de ma famille, ils sont plutôt habitués à voyager. Ils comprennent notre besoin de long voyage, notre reconversion professionnelle. Ils ont confiance en nous. La seule inquiétude, c’était quand on est partis avec les enfants, notamment au Mexique. Ils avaient des craintes pour leur sécurité, et surtout, ça les coupait de leurs petits-enfants. Il a fallu les rassurer.

Aurélien : De mon côté, c’était moins évident. Ma famille n’est pas dans cet univers-là. Prendre du temps pour voyager, quitter un CDI, ça leur paraissait incompréhensible. Ma mère me faisait confiance, elle pensait qu’on allait en profiter. Mon père, en revanche, voyait ça comme une perte de temps et d’argent, une erreur professionnelle. Ce n’est pas sa culture, et ça ne le sera jamais. Mais il n’y a pas eu de conflit, juste des moments un peu compliqués, où il ne comprenait pas notre démarche. Petit à petit, il a commencé à voir les choses autrement, surtout après nos différents voyages avec les enfants. Aujourd’hui, ils nous font confiance. Ils ont vu qu’on faisait les choses sérieusement. Et autour de nous, globalement, les réactions sont positives. On n’est pas prosélytes, on ne cherche pas à convaincre. C’est juste notre façon de vivre.

Quel a été le déclic pour réaliser votre second grand voyage, en famille ?

On savait depuis le premier qu’on repartirait. J’étais même optimiste : j’avais dit qu’on repartirait dans trois ans. Bon, ça a pris dix ans (rires), mais on l’a fait. En dessous de quatre ans pour les enfants, c’est compliqué. Certains le font, mais nous, on ne voulait pas. On voulait un minimum d’autonomie, que les enfants soient propres, qu’on puisse vivre ce voyage plus sereinement. On avait mis de côté un compte d’épargne dédié à ce projet. Il faut savoir acter à un moment. Sinon, le quotidien t’embarque. Quand tu fixes une date, quand tu en parles autour de toi, aux parents, à tes amis, ça devient concret. Au départ, on voulait repartir en Asie mais le conflit entre l’Ukraine et la Russie a fait évoluer notre itinéraire. On est donc parti aux Amériques. Initialement, on voulait se rendre au Panama à partir des États-Unis mais en route, notamment au Mexique, on a discuté avec d’autres cyclovoyageurs qui revenaient du Nicaragua. Ils nous ont dit qu’il faisait aussi chaud partout en Amérique centrale, voire pire, et que c’était compliqué de bivouaquer dans la nature. On était un peu fatigués, on manquait de coins sauvages.

On a réfléchi à ce qu’on pouvait faire avec 3 000 € de plus par rapport à notre budget de départ. Et puis on a regardé les vols : le Japon nous faisait rêver depuis longtemps. On a décidé ça à Porscura, où on s’était posés un mois. Finalement, après sept mois au Mexique, un passage au Belize et au Guatemala, on a pris un avion à Cancún direction le Japon. On a ensuite pris un bateau pour la Corée, on est remontés jusqu’à Séoul, puis avion jusqu’à Paris, et de là, retour à vélo jusqu’à Bordeaux. C’était incroyable.

Le voyage à vélo avec enfants à bas-âge : comment ça se passe ?

On a trois enfants, avec seulement trois ans d’écart entre le plus jeune et l’aînée. Ça aide ! Les besoins sont proches. On roule souvent pendant les siestes, on s’arrête près de plages ou de coins nature pour jouer.

Ce n’est pas tant les enfants qui fatiguent, ce sont les parents ! Il faut gérer les couches, les repas… Mais tout est plus simple quand on ne se met pas la pression. On ne dépasse pas 30 km par jour, parfois moins. Puis en grandissant, on adaptait les itinéraires à leurs envies. L’important, c’est que tout le monde prenne du plaisir.

Ce mois de voyage annuel est devenu un point d’ancrage dans notre rythme de vie. C’est ce qui nous permet de « tenir » le reste de l’année : une vraie parenthèse en famille.

Les rencontres sont-elles différentes en famille ?

Les rencontres n’ont pas tant changé entre le premier voyage à deux et ceux en famille. On a toujours été bien accueillis. En couple, la réputation de l’hospitalité dans les pays musulmans s’est confirmée à chaque étape : les invitations sont spontanées, chaleureuses, parfois très codifiées, mais toujours bienveillantes. Voyager avec des enfants attire davantage l’attention, notamment en Amérique latine, où les gens se montrent très protecteurs. Au Mexique, par exemple, les habitants s’inquiétaient sincèrement pour eux. On a beaucoup apprécié l’hospitalité mexicaine. Il y a une vraie facilité dans les relations humaines, une proximité physique aussi. Les gens sont très ouverts. Ce sont de gros bosseurs, mais ils t’intègrent facilement à leur rythme. Ils t’ouvrent leur maison sans hésiter, dans un esprit « no pasa nada » : tout va bien, on s’arrange. Ils ne sont pas intrusifs, c’est naturel, sans attente particulière. Tu es hébergé, mais libre. C’est l’idéal avec des enfants. Chacun vaque à ses occupations, on partage les repas, les rires, les gestes affectueux… On sortait nos affaires, on participait. Et quand tu pars, tu as la gorge serrée, la larme à l’oeil, parce que ces gens t’ont ouvert leur porte, leur coeur, leur vie. Lors de notre premier long voyage à deux, on était souvent hébergés, mais rarement plus d’une nuit. Cette fois, on est restés plusieurs jours, invités à des fêtes, des anniversaires. La rencontre est alors différente, plus profonde. Une autre dimension du voyage.

Mais au fond, tout dépend de notre état d’esprit. On peut voyager sans croiser grand monde si on le souhaite. Nous, on aime discuter, s’arrêter dans les petites épiceries. Parfois, une rencontre imprévue se transforme en séjour de trois jours chez l’habitant. Il faut accepter de se laisser porter.

Avez-vous constaté des évolutions notables de vos enfants grâce au voyage ?

Les enfants ont beaucoup évolué grâce au voyage. Au début, ils restaient dans leur bulle, surtout quand ils ne comprenaient pas la langue. Petit à petit, ils se sont ouverts : notre fille aînée posait des questions, les garçons restaient plus réservés. Mais tous ont gagné en autonomie, surtout grâce au bivouac. Ils se sont également rapprochés des autres. Par exemple, Manon, plutôt timide avant, a pris l’habitude de faire des câlins spontanés, ce qui n’existait pas chez nous. En voyage, ils nouent leurs propres liens, parfois avec des adultes, disant « c’est mon ami », chose qu’ils n’auraient jamais faite avant. Notre fille, qui roulait avec son propre vélo à 8 ans alors que les deux garçons moins âgés roulaient en tandem, a gagné une grande confiance en elle. On est vraiment admiratif de ce qu’elle a pu être capable de réaliser, à son âge. Cette confiance, même si ça ne se voit pas immédiatement, c’est un vrai moteur.

Avant le grand départ, comment avez-vous préparé vos enfants ?

On regardait des vidéos, des reportages, on leur montrait la carte à la maison pour les impliquer. Comme on partait chaque année, ils savaient à quoi s’attendre à vélo. L’effort physique s’installe vite dans le quotidien et ils s’y adaptent. Pour l’école, on a échangé avec la maîtresse avant de partir, mais sans préparation spécifique.

Logistique, fatigue, éducation : comment on s’organise ?

Héloïse : On s’est complètement affranchis des kilomètres à faire. Pas d’objectif précis, ni d’itinéraire strict : juste une date de retour. Cela enlève énormément de pression. On se concentre sur le moment présent. Si besoin, on prend un pickup ou un bus pour éviter une zone difficile, notamment pour les enfants. On s’adapte, sans s’entêter.

Aurélien : Avec trois enfants désormais, ce sont eux qui dictent le rythme, ils ont la majorité (rires). En famille, il faut écouter, ralentir. Au Mexique, on est restés un mois dans le village de Sauvaró, dans les montagnes. On avait trouvé un logement en location via Warmshowers. On s’est intégrés : cours d’espagnol, activités communales, taekwondo et judo pour les enfants, chant pour moi, dessin pour Hélo. Ils avaient leurs copains, leur épicerie de quartier… C’était une forme de sédentarité dans le voyage, qu’ils ont adorée. Le matin, pas de réveil. En comparaison avec la vie sédentaire en France, où tout va vite, ce mode de vie sans stress leur convenait parfaitement. Pour l’école ça a été compliqué avec la logistique du voyage, surtout au début : trouver 2-3 heures par semaine entre le montage du camp, la douche, les repas… On a fini par établir un rythme : repos le premier jour, puis école le lendemain. En s’en tenant à 3 ou 4 heures hebdomadaires, ils ont pu acquérir connaissances nécessaire pour être au niveau.

En parlant de Warmshowers, est-ce difficile pour une famille de trouver des hôtes ?

Nous l’avons utilisé que très ponctuellement : c’est parfois précieux pour trouver un point d’ancrage en ville. Mais les places prévues pour une famille de cinq personnes sont rares à trouver ! Il faut s’y prendre plusieurs jours à l’avance. Après les Etats-Unis, nous avions choisi de voyager sans forfait téléphonique et de communiquer uniquement par Wi‑Fi. Les réponses ne sont pas toujours rapides. C’était tout une logistique.

Quels ont été vos principaux modes d’hébergement ?

On privilégie vraiment le bivouac : on préfère dormir dehors, c’est notre priorité.

Les rencontres et les nuits chez l’habitant dépendent beaucoup des pays. Dans notre voyage de 2010 par exemple, en Turquie, on n’a quasiment jamais dormi sous tente tandis qu’au Kirghizistan, c’était l’inverse. Avec ses grands espaces, l’Asie facilitait clairement le bivouac. Dans notre voyage en famille, sur la côte ouest des États-Unis, c’était interdit, donc on a campé exclusivement dans des campings, parfois avec Warmshowers. Au Mexique, la problématique était plutôt liée à la sécurité : on cherchait des spots discrets, proches des villages. Parfois, on ne trouvait rien et on finissait à l’hôtel. Mais la vraie difficulté, c’était l’école en voyage, la gestion de l’administratif et de la logistique. C’est du travail, ça demande de l’anticipation et de l’organisation. Au Mexique, c’était donc moitié-moitié. En moyenne, une fois par semaine, on s’arrêtait deux nuits à l’hôtel. Ça permettait de faire l’école, la lessive, de se poser, d’avoir une table pour travailler. En bivouac, c’est plus compliqué.

Quels ont été vos moments forts pendant votre voyage en famille ?

Au Mexique, on a passé quatre mois dans les montagnes, à environ 3 000 mètres d’altitude, pour fuir la chaleur. C’était génial, de petites routes, du calme. On a terminé par l’ascension d’un volcan à 4 600 m. Les enfants l’ont fait ! À cette altitude, chaque pas est difficile. C’était fort, plein de fierté.

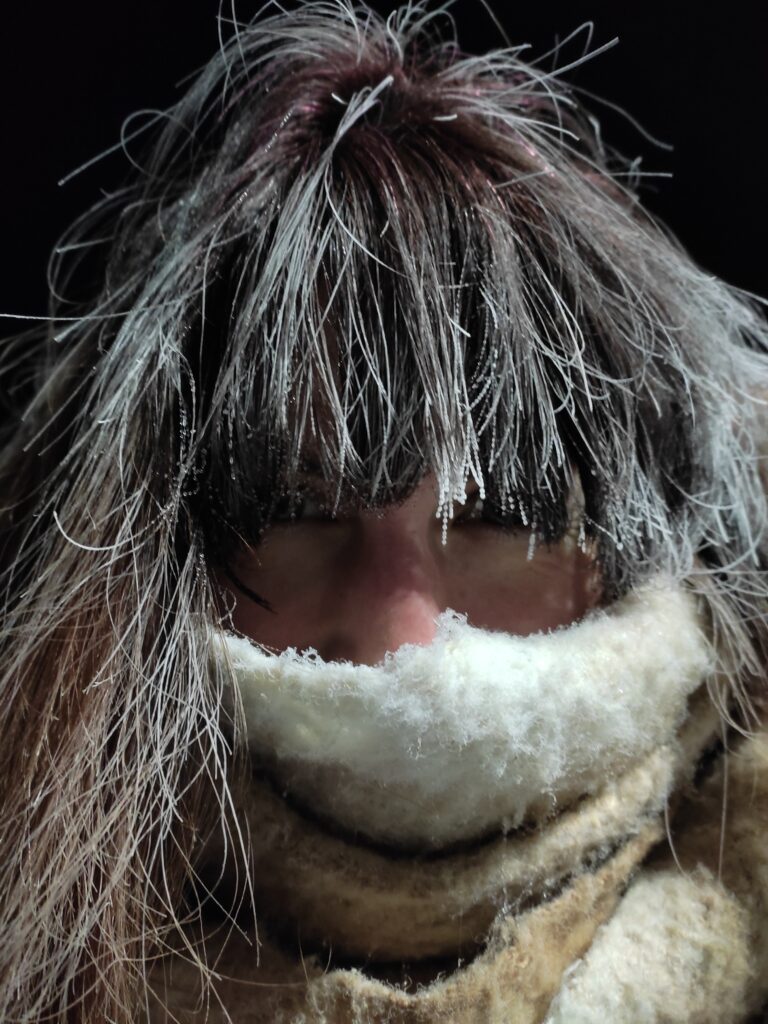

Au Japon, sur l’île de Kishu, on a passé six jours dans un camping isolé, au bout du monde. Il y avait un faucon, qu’on a observé pendant des heures, sous un arbre. Un moment qui symbolise bien le Japon : contemplation, silence, lenteur. Même les enfants observaient en silence. Une vraie bulle de bien-être. On a aussi connu des moments durs : il faisait froid, on roulait sous la pluie. On est passés de 36 °C à Cancún à 0 °C au Japon, pendant l’hiver. Pas simple. Mais les enfants ne se plaignaient pas. C’était devenu leur quotidien. Leur mental s’est construit, déconnecté du rythme classique. On lisait, on jouait, on vivait dans notre bulle.

Avez-vous connu de grosses galères ?

Héloïse : Au Mexique, je me suis fait mordre par un chien, dans un village. Je n’étais pas à vélo. Heureusement, j’étais à jour dans mes vaccins, mais il a fallu deux rappels contre la rage. Pas super agréable. On était plutôt bien équipés, mais là, c’était la poisse. Heureusement, le frère d’Aurélien était en visite avec une voiture : j’ai pu faire plus sereinement cette pause vélo imposée de plusieurs jours, ça a bien aidé.

Pendant un voyage, quelle est votre approche pour communiquer avec vos proches ?

Lors de notre premier voyage, on n’avait ni téléphone ni GPS. Pas de wifi. Pour notre second long voyage, en famille, on publiait tous les mois un article avec photos sur notre groupe familial WhatsApp. Ça ne posait aucun problème. En Corée, avec le wifi partout, on avait plus de nouvelles des gens qu’en France ! Ça créait une pression. Malheureusement, il faut parfois se forcer à couper totalement : pas de forfait, pas de connexion. Sinon, on trouve toujours une excuse. En Corée, j’ai vraiment ressenti une fatigue par rapport à ça. Déconnecter, aujourd’hui, c’est précieux. Même nos proches, on les appelait rarement, seulement quand on était posés.

Nous avons aussi partagés nos aventures sur le site carnetdaventure sous le profil Helococo (consultables sur ce lien).

Au Japon, pourquoi avez-vous été autant frappé par votre expérience que par le retour de vos proches ?

Au Japon, ce qui nous a étonnamment frappés, c’est à quel point ça a surpris nos proches. Sur notre groupe WhatsApp, les gens étaient étonnés. Dans l’imaginaire collectif, le Japon, c’est la technologie, les grandes villes, les gratte-ciels. Mais la nature là-bas est incroyable.

Quand on quitte les grandes villes, pas seulement à Shikoku, mais aussi à Kyushu, on découvre des coins totalement préservés. Les Japonais vivent surtout sur les côtes, et la nature reste sauvage, intacte. Et puis, il y a l’art de vivre à la japonaise. Vivre là-bas, ce serait différent, bien sûr. Mais sur trois mois, c’est extraordinaire. Le sens du service, l’esthétique du quotidien… c’est une autre culture. Et surtout, on a été très bien accueillis. Les Japonais ont été d’une grande générosité. On a planté du riz, on a été hébergés chez des familles, partagé des barbecues… Ce sont des souvenirs très forts.

Quel est votre regard sur l’évolution de la communauté des voyageurs à vélo ?

La communauté a beaucoup grandi en quinze ans. C’est une bonne chose : plus écologique, plus lent. En Amérique, on voit de plus en plus de vélos gravel, légers, sur des pistes cyclables. Ce n’était pas le cas avant. Mais ce style est exclu avec des enfants : trop exigeant. Beaucoup de cyclovoyageurs organisent maintenant leurs itinéraires autour de sites à visiter, comme une forme de consommation touristique.

On sent moins le lâcher-prise. On a remarqué que certains d’entre eux ne bivouaquent plus, ils enchaînent les hôtels. Pour nous, le vélo, c’est la nature, dormir où on veut. D’ailleurs, on observe même un rythme intense pour des voyages courts, de 2–3 semaines où la fatigue, visites, hôtels… sont difficiles à gérer. Le matériel a évolué aussi : suréquipement, marketing autour du gravel, sacs dernier cri. L’esprit a changé. Ce n’est plus forcément aussi « roots ». Certains partent avec de gros budgets, sortent le soir, dorment en confort. Ce n’est ni bien ni mal, juste différent.

Avez-vous des conseils pour ralentir et favoriser les rencontres authentiques ?

Il faut réussir à se détacher de notre culture occidentale, celle de tout optimiser, tout planifier. Se demander : est-ce vraiment important de voir tous les sites ? Ce qui reste, ce sont les moments de route, de partage. Il faut du temps. Ou, si on part un mois, ne pas prévoir un itinéraire trop ambitieux. Sinon, on se met la pression, et on finit frustré. Ce lâcher-prise, on l’a appris en voyage. Au début, on ne parlait même pas de « slow travel ». C’est venu avec l’expérience.